冷たさと温かさの間

SAHO(小6)

冬の音って、なんだかちょっと特別だなって思う。寒いからなのか、静けさが深まる感じがする。

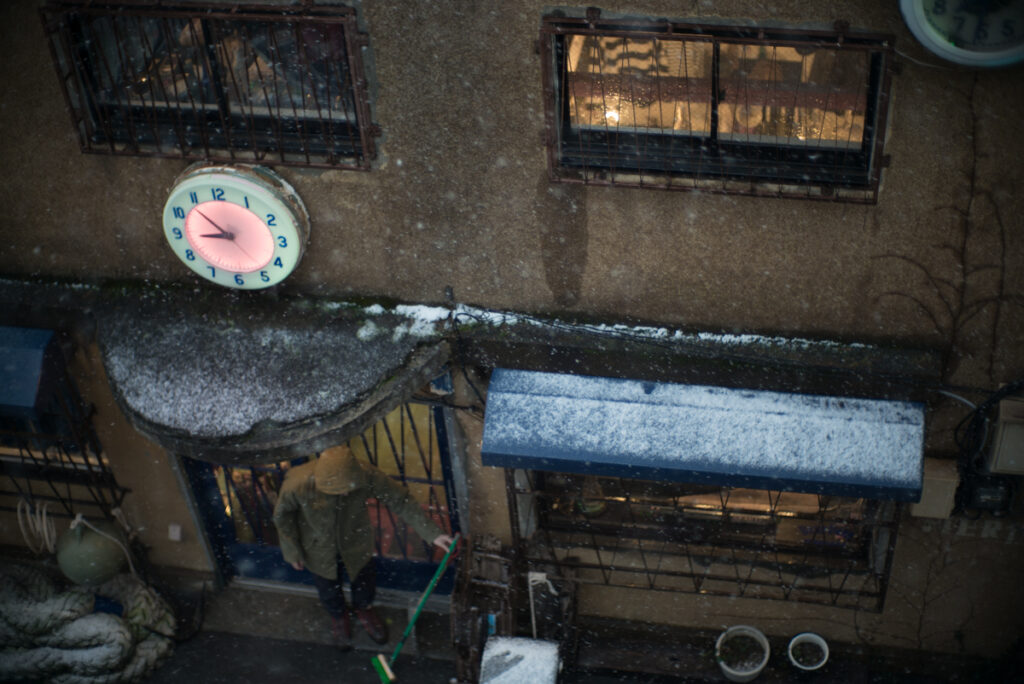

雪が降ると、外がすごく静かになるよね。足を踏み入れると、「サクサク」って音が響く。それがすごく好き。雪の上だと足音も普段より響いて、まるで世界が静寂に包まれているみたいに感じる。

冬の朝って、空気が冷たくて、遠くの音までよく聞こえる気がする。近くの家のストーブが「ボンッ」と鳴る音とか。ああいう音を聞くと、なんだか「冬だな」と実感する。お昼になると少し賑やかになるけど、朝は本当に静かで、心が落ち着く。

家の中でも冬っぽい音があるよね。ストーブが「パチパチ」って音を立てるし、湯気がシューッと立ち上る音も、どこか落ち着く。寒い外と温かい部屋、その違いが音としても感じられて、なんだか不思議な気分になるんだ。

冬の音は、寒さが強調されるからこそ、より心地よく感じることがある。静かな音たちが、冬の寒さを少しだけ和らげてくれているようで、不思議と冬が好きになれるんだよね…でもまあ、こんな風に思っているのは、クリスマスやお正月があるからかもしれないけれどね!

解説

この作文を初めて読んだ時、一読して魅力を感じました。しかし同時に、その良さをすぐに言葉にするのが難しいとも思いました。その魅力がどこから来ているのか、ゆっくり考えてみました。

この作文の魅力は、SAHOさんが冬の音の例として選んだ素材の絶妙さにあります。「雪に足を踏み入れる時の音」「遠くから聞こえる近所の家のストーブの音」「家の中のストーブの音」「湯気の上がる音」—これらはどれも私たちの日常にあるもので、読者の多くがすぐに想像できるものばかりです

さらに、これらの音を伝えるために使われている擬音語(オノマトペ)も絶妙です。「サクサク」「ボンッ」「パチパチ」「シュー」といった音は、文字を見ただけでその情景が目に浮かび、音の持つ温度感や質感まで伝わってくるようです。

SAHOさんは特別な文学的技巧を凝らしているわけではなく、珍しい描写をしているわけでもありません。しかし、選んだ材料とそこに添えたオノマトペが、どれも考えるより先に僕の想像力を刺激する絶妙な選択だったため、理屈で理解するより先に、僕の想像力を刺激し、冬の情景を鮮やかに思い起こさせたのです。そのことが魅力をすぐに言葉にできないと感じた正体でした。

素材の選択の的確さに加えて、読者に語りかけるような親しみやすい口調も作品の魅力を高めています。そして、冬の音を「寒さを和らげてくれる存在」と捉えるSAHOさんの前向きな解釈が、この作文に温かみを与えています。寒い季節の話なのに、読後感は柔らかで温かく、どこか懐かしさを感じさせるものです。

上で述べたような言葉の選び方は、SAHOさんの持っている感性であり個性です。教室では、生徒一人ひとりが持つこうした個性を大切にし、それを言葉で表現する技術を伸ばすことを重視しています。この数ヶ月、急激にSAHOさんの作文は進化を感じさせてくれていますが、その中で、SAHOさんの持つ感性が、言葉として見える形になってきたことを嬉しく思います。

塾長

オンライン作文指導のUEDA学習塾であなたも作文の書き方を学んでみませんか?

© 2025 UEDA学習塾. 無断転載を禁じます。